記憶する方法

How to memorize

忘れるのが得意な脳?

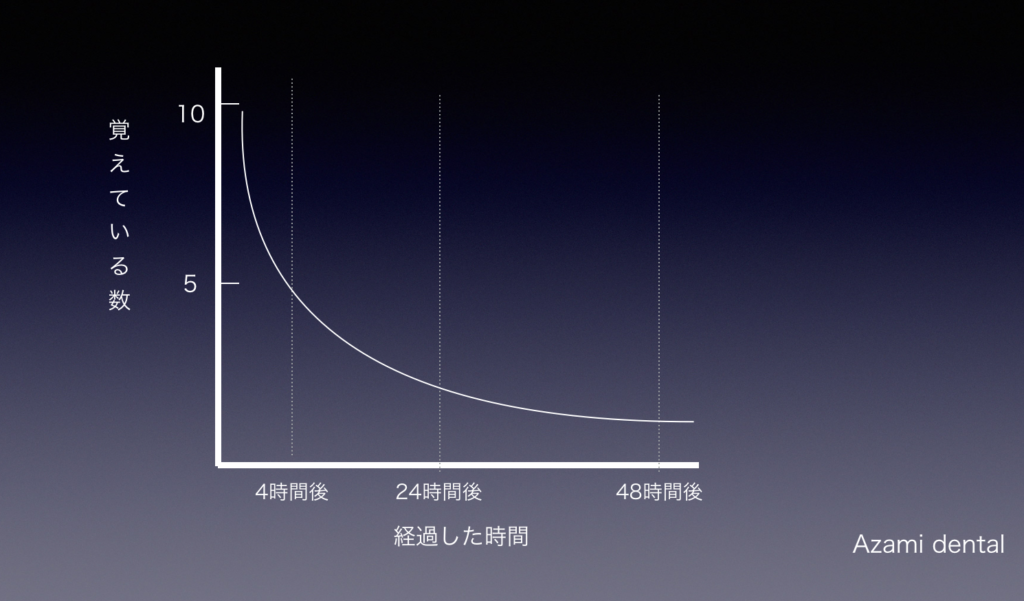

記憶したものが数時間で半数近く忘れて、その後はゆっくりと忘れていくという現象を、100年ほど前にドイツのエビングハウスが発見しました。しかし、この実験は、無意味な「子音・母音・子音」の羅列の単語を覚えさせ、どのぐらい時間が経過したらまた全部記憶するまでにどのぐらい時間がかかるかという「記憶の節約率」を示したグラフでしたが、忘却曲線が一人歩きして今では忘れやすさを表す図になっています。上記の図は、忘れやすさを示した改変した図です。最近は脳はすぐ忘れてしまうという例でシンボリック的な使い方をされています。

改めて、考えてみてください。例えば自分が好きでしなければいけないことを1日たったら忘れていますか?そんなことはありません。

この実験は、関心がないことを無理やりした際の忘却曲線ですのであまり当てになりません。英語の単語を無理やり記憶するなら当てはまるかもしれません。

記憶の担当は海馬

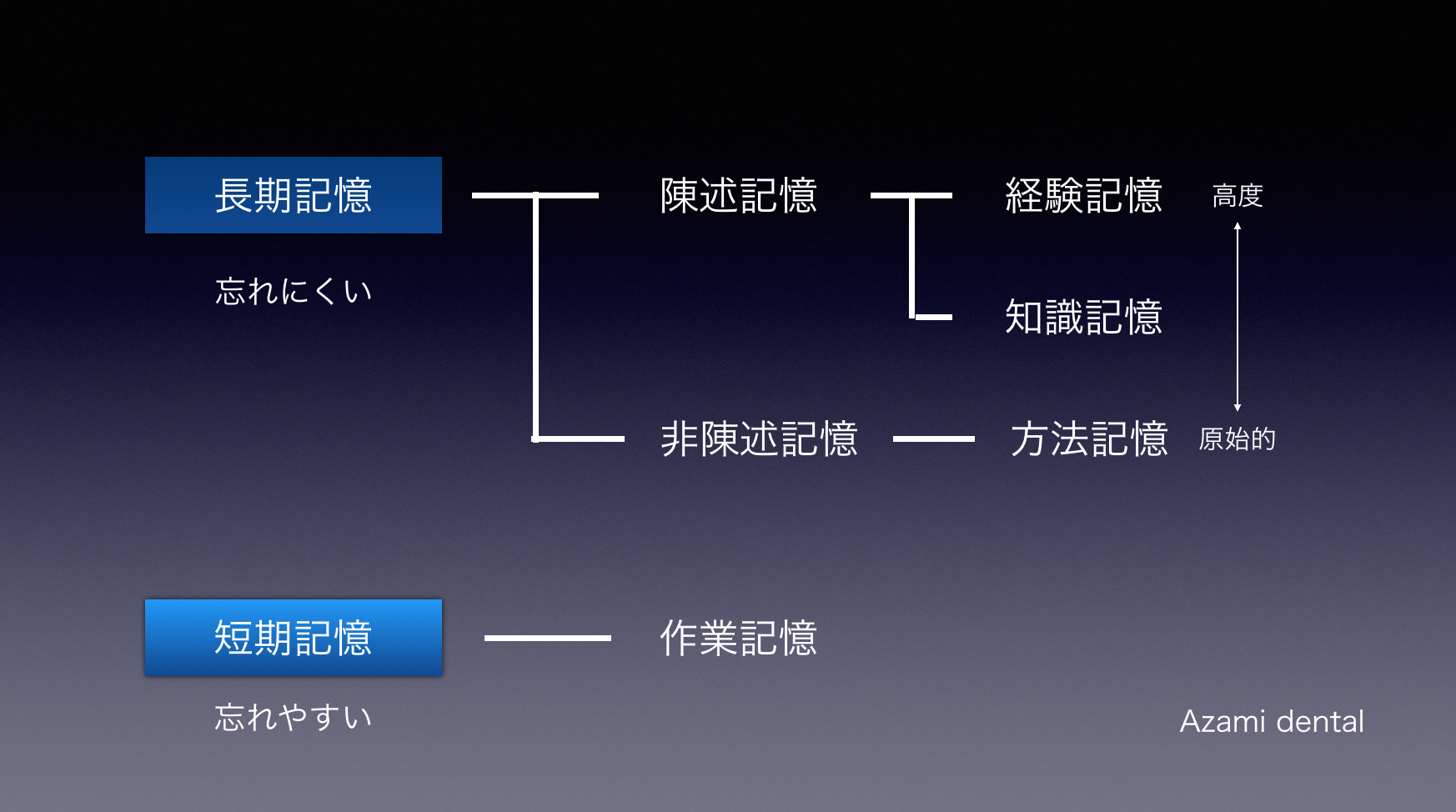

最近では、脳科学で記憶は「海馬」が深く関係して海馬で製造されて「短期記憶」と「長期記憶」の振り分けをされて、必要な情報は大脳皮質に長期記憶として保存していることがわかってきました。このことは裏を返せば、海馬が必要な情報と判断しない限り記憶されないことを意味します。つまり記憶したいものは海馬に必要な情報だと思い込ませてしまえば良いことになります。